こんにちは!アルファゼミナールです。

日本では当たり前のように存在する“塾”ですが、お隣の韓国や中国、さらに東南アジアの国々でも、実は似ているようで違う塾事情が存在します。今回は、アジア各国の受験熱を背景にした「塾文化」を大比較。24時間体制の학원(ハグォン)やオンライン塾など、知られざるエピソードを交えながら見ていきましょう!

1. 韓国の“학원(ハグォン)” 〜24時間体制も珍しくない?〜

1-1. 韓国の受験事情と학원の位置づけ

-

大学修学能力試験(通称:修能/スヌン)が年に1度行われ、韓国の人生を左右するとまで言われるほど重要。

-

学校の授業だけでは足りないという認識が強く、大多数の生徒が학원(ハグォン)と呼ばれる塾に通う。

-

학원の種類は多岐にわたり、英語専門、数学専門、総合、芸術系など、超細分化されているのが特徴。

1-2. 驚きの「深夜〜早朝まで開いている」例

-

韓国では夜遅くまで開いている学習塾が珍しくなく、深夜1時〜2時まで授業を行うところも存在。

-

一部の塾では、学校が終わった生徒が夜に集まり、軽食を取りつつ勉強。さらには“自習室24時間開放”という例も。

1-3. 社会全体のサポート

-

大学受験日(修能の日)には飛行機の離着陸が制限されるなど、国全体が受験生をサポート。塾(학원)の存在はそれを支える重要なインフラとなっている。

2. 中国の“补习班” 〜高度成長とともに塾市場が拡大〜

2-1. 高考(ガオカオ)と激しい競争

-

中国の大学入試「高考(ガオカオ)」は、数千万人が受験する大規模テスト。

-

科挙をルーツとする“試験文化”の影響もあって、**塾(补习班)**は都市部を中心に爆発的に増加。

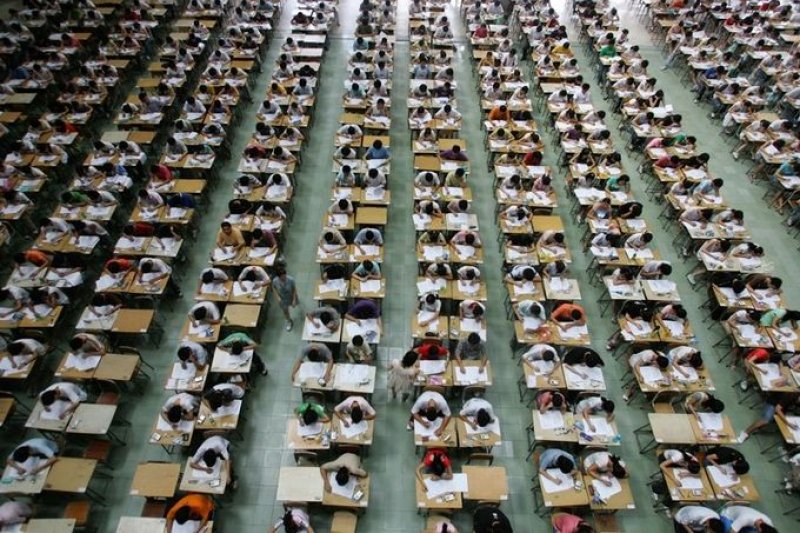

2-2. スケールの大きい補習班

-

大都市部では**1000人以上が一堂に集まる“講堂型塾”**も存在。人気講師の授業に大人数が参加するスタイルは日本にも似ているが、規模はさらに大きい。

-

一方で、農村部や地方都市ではオンライン塾やテレビ教材を活用するケースもあり、地域差が激しい。

2-3. 政府規制の動き

-

過度な塾通いによる経済負担や子どものストレスが社会問題化し、近年、中国政府は「双減政策」など規制を強化。

-

それでも受験熱は高く、オンライン専門の塾や家庭教師が拡大するなど、塾文化は形を変え続けている。

3. 東南アジアの個人レッスン&国別事情

3-1. シンガポールの個別指導熱

-

シンガポールでは、英語と数学が特に重視され、個人家庭教師をつける家庭が多い。

-

「裕福な家庭は有名講師を独占」するなどの格差も問題になり、社会議論が起こっている。

3-2. マレーシアやインドネシアの「Kelas Tambahan」

-

マレーシアやインドネシアでの補習授業(Kelas Tambahan)や塾も存在するが、**宗教教育(イスラム)**の場と併設されていることも。

-

中流家庭以上を中心に、英語や理数系を重点的に習う塾が増加しつつある。

3-3. フィリピンの英語塾事情

-

フィリピンは公用語として英語を使うが、逆に他の教科(数学や科学)を強化するための塾が需要を集めている。

-

通信教育やオンラインレッスンの急増により、自宅学習の環境が整いつつある。

4. 日本と似ている?それとも違う? 塾文化の共通点

-

受験集中型: どの国でも中学・高校・大学受験など大きな試験が存在し、塾はその対策として生まれている。

-

経済負担が重い: 家庭の負担が増大し、社会問題化するパターン(韓国・中国など)

-

オンライン塾の台頭: インターネット普及に伴い、都市部と地方の格差を埋める手段として注目されている国が多い。

5. ちょっとした面白エピソード

-

韓国: 学校が終わった後、塾→さらに深夜まで別の塾をはしごする“塾のはしご生活”を送る生徒も。

-

中国: 超人気講師はオンラインで数万人規模の授業を同時配信し、投げ銭システムまである場合も。

-

タイ: 仏教系の寺院が一部教育活動を担っており、塾代わりに通うことができる事例も。

-

ベトナム: 先生本人が自宅で“塾”を開き、自分の教え子を放課後に指導するケースが普通に見られる。

6. まとめ

アジアの塾文化を見渡すと、「受験競争」と「社会的な教育需要」が共通する土台にありながら、国ごとに形態や規模、社会問題としての扱われ方が大きく異なることがわかります。

-

韓国の학원は深夜・24時間体制も珍しくないほど受験熱がすさまじい。

-

中国の补习班は大規模化&オンライン塾が急伸、政府による規制強化も一方で進む。

-

東南アジア各国でも、中上流層を中心に個人レッスンや海外系オンライン塾の需要が急増中。

日本の塾文化と重なる部分も多いため、あえて他国の事例を覗いてみると、「どうしてこんなに塾が普及しているのか?」という背景や問題点がよりクリアになります。塾は現代の教育インフラとしてアジア各国に不可欠な存在であり、今後もオンライン化・専門化がますます進むと考えられますね。

皆さんも、ぜひ海外の塾事情を知って日本の塾と比べると、いろいろな気づきがあるかもしれません。

この記事を書いた人

アルファゼミナール K.T