こんにちは!アルファゼミナールです。

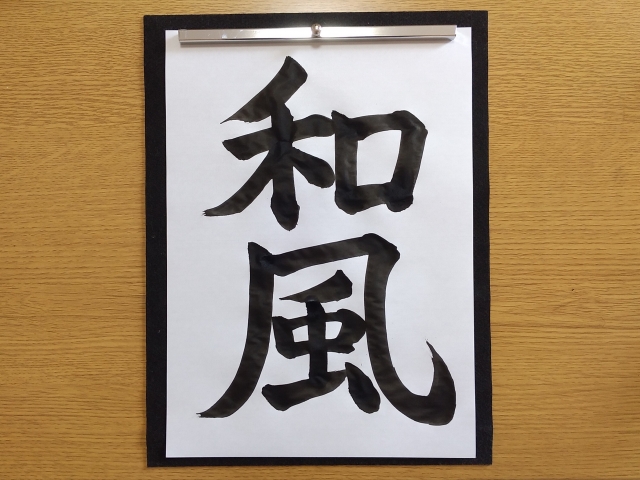

最近はパソコンやスマホで文字を入力することが増え、「手書きをする機会が減った」という声を耳にします。でも、まだまだノートを取ったり、受験では記述式の答案を書いたりする場面も多いですよね。そこで今回は、「字が上手い人はなぜ上手いのか?」という疑問をヒントに、書道やペン習字が教育の中でどのように扱われてきたのかを振り返りながら、現代に応用できる“字をうまくする方法”を考えてみましょう。

1. 書道・ペン習字が重視されてきた理由

1-1. 日本の学校教育における書道の位置づけ

-

小・中学校では必修: 国語科の一環で「毛筆」が導入されており、字形や筆づかいを学ぶ。

-

美的要素+実用的要素: 文字そのものの美しさだけでなく、読みやすい筆跡を身につける実用目的が大きい。

1-2. ペン習字(硬筆)との違い

-

書道=筆を使う、一方でペン習字=ボールペンや万年筆での練習が基本。

-

学校では硬筆指導も並行して行われることが多く、ノートや提出物をきれいに書く練習に活かされている。

2. 江戸時代〜近代:日本の文字教育の歴史

2-1. 寺子屋と「読み書きそろばん」

-

江戸時代の寺子屋では「手本」を見ながら“手習い”を続ける形が主流。筆や木版印刷の往来物を使って、繰り返し書く指導が行われた。

-

毛筆だけでなく、小筆での書状書きの練習も重視され、実生活に直結していた。

2-2. 明治以降の近代教育

-

西洋文化の流入に伴い、ペンや万年筆が普及し始める。学校でも「硬筆の練習」が取り入れられ、書道(毛筆)+ペン習字という二本立てが現在のスタイルに近づく。

-

高等女学校や師範学校などで「書き方科」という授業が充実し、指導法が体系化されていった。

3. 欧米の筆記体教育とその変遷

3-1. 筆記体が花開いた時代

-

19〜20世紀前半の欧米では、学校での英語(フランス語なども含む)筆記学習において筆記体(カリグラフィー)の訓練が重視された。

-

美しい文字を書くことが教養とされ、多くの人が実用+芸術的に学んでいた。

3-2. パソコン普及に伴う筆記体教育の変化

-

多くの国で筆記体の必修を廃止または縮小する動きが広がり、アメリカの一部州や国ごとに方針が異なる。

-

タイピングとブロック体さえ読めればOKという考え方が増え、筆記体が書けない若者が増えている現状。

4. 近年の動向:デジタル入力vs.手書き

4-1. デジタル時代における手書きの意味

-

日本の入試や公的文書では、手書きを要求される場面が依然として存在。

-

脳科学的にも「手で書く行為」は記憶の定着や思考整理に役立つとの研究結果が多く、学習効率を考えるうえで無視できない。

4-2. 電子ペンやタブレット手書きアプリ

-

最新のテクノロジーを使って、画面上で“手書き”をする環境も整いつつある。

-

アプリが文字を評価したり、“書道×デジタル”のコラボ教室が開設されたりと、新たな学びの形が広がっている。

5. 字をうまくするポイント

5-1. 正しい姿勢とペンの持ち方

-

背筋を伸ばし、机との距離を適切に

-

ペンの持ち方: 人差し指・親指・中指で軽くペンを支える(力を入れすぎない)

-

紙を真っ直ぐorわずかに傾ける: 自分の書きやすい角度を確立する

5-2. 文字の基本形に注目

-

四線(上・中・中・下のガイドライン)を意識: 英語の筆記や漢字・ひらがなにも意外とこのガイドラインが使える

-

画のバランス: 漢字なら縦画・横画の長さ、左右のパーツのバランスを意識

5-3. 書いたあと客観的にチェック

-

見本と比較: できれば教科書やペン習字の手本を横に置き、形の違いを客観的に見る

-

声に出して“ここはもう少し短く”などと言語化: 自分の癖を自覚しやすい

5-4. 継続練習のコツ

-

1日数分でも「文字を書く時間」を確保

-

好きな文章やフレーズを写す(詩や名言など)

-

書道教室や通信講座も活用: 添削を受けると上達が早い

6. まとめと今後の展望

-

書道・ペン習字は、日本の学校教育で長年重視されてきましたが、パソコンやスマホで文章を打つ機会が増え、“手で書く”文化はやや後退しているのが現状です。

-

一方、欧米では筆記体教育が縮小する一方で、再評価の動きがあったり、芸術的なカリグラフィーが人気を集めたりと、新しい波も生じています。

-

文字の美しさや読みやすさは、学習効率やコミュニケーション品質に大きく関わります。手書きの強みを再確認しつつ、デジタルと上手に共存する未来が理想的ではないでしょうか?

手で書くという行為は、単に文字を残すだけでなく、思考や記憶を深める役割も担っています。だからこそ、少しでも上手に、丁寧に書くことが大事。日常のちょっとしたメモやノートから意識してみると、驚くほど字が洗練されていくかもしれませんよ。

“字を書く”という伝統が、これからも学びを支える大きな柱になるはずです。みなさんもぜひ、姿勢や持ち方、継続練習を意識して、きれいで読みやすい文字を手に入れましょう!

この記事を書いた人

アルファゼミナール K.T