こんにちは!アルファゼミナールです。

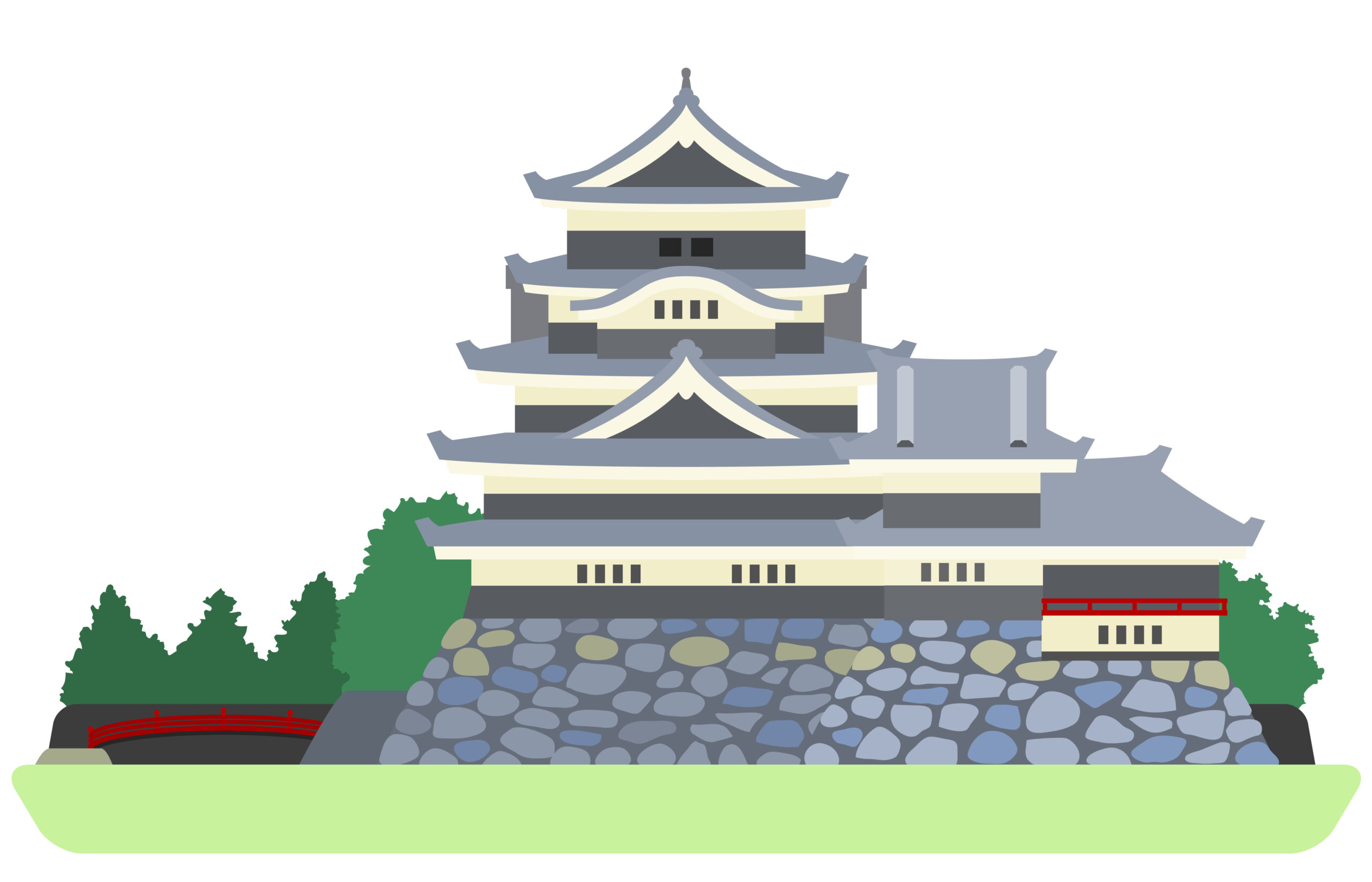

新潟県新発田市のシンボルともいえる「新発田城」。城郭ファンだけでなく、地元の方々や観光客にとっても歴史ロマンを感じさせるスポットです。今回は、**「新発田城はなぜ築かれたのか?」**という基本的な疑問から、城の構造や堀の役割、そして歴史に名を残した武将・大名たちのちょっとしたドラマまで、トリビア満載でご紹介します。

1. 新発田城とは?~基本概要~

新発田城の始まり

新発田城(しばたじょう)は、安土桃山時代の末期から江戸時代初期にかけて築城が進められたと伝えられています。築城に深く関わったのは、溝口(みぞぐち)氏という大名家です。

-

築城年:正式な完成時期には諸説ありますが、慶長年間(1596~1615年)に着手し、江戸初期には主要な城郭が整えられていったといわれています。

-

所在地:新潟県新発田市大手町

どんな城?

新発田城は天守こそ残っていないものの、**三階櫓(さんがいやぐら)や石垣、一部の櫓門などが復元・再建されており、「現存する堀」と「美しい城郭の姿」**が特徴的。江戸時代、新発田藩の政治・経済・軍事の要として重要な役割を果たしました。

2. なぜ新発田城は築かれたのか?

交通の要衝としての新発田

新発田市周辺は、阿賀野川流域の豊かな水運や、越後平野の広い農地を有する重要な地域でした。戦国~江戸時代にかけて、この地を支配することは経済面・軍事面で大きなメリットがあったのです。

-

物流の拠点:米や特産品の搬送拠点

-

北国街道などの街道にも近く、交通・商業の要所

藩主・溝口氏の領地経営

戦国時代の混乱期が収束し、江戸幕府が成立すると、大名たちは領地を治めるための拠点として城を整備していきました。新発田城も溝口氏が藩主として治める新発田藩の政庁兼防衛拠点として、**「町と城を一体に発展させる」**狙いで築かれたのです。

3. 城の構造と堀の役割

外観の特徴:三階櫓と石垣

-

三階櫓:新発田城の象徴的な建造物で、かつては天守代わりともいわれました。敵の侵入を監視し、城郭の防衛や威信の示威として重要な施設でした。

-

石垣:自然の石を巧みに組み合わせた高石垣で、外敵の侵入を防ぎます。美しい曲線や乱積み・切込積みなど、当時の石垣技術を随所に見ることができます。

堀の役割

新発田城には内堀・外堀があり、堀は水を張ることで外敵の侵入を遅らせる防御ラインとして機能していました。さらに、城下町の一部を水路として活用することで、物資の運搬にも利用されるなど、ただの防衛設備にとどまらない多機能ぶりを見せています。

-

防衛:敵の足止め、奇襲対策

-

水運:周辺地域との物流ルート

-

景観:堀と城郭のコントラストが美しく、現在は観光の見所に

4. 歴史に登場する武将や大名の人間ドラマ

溝口氏と藩運営

溝口氏は、豊臣秀吉や徳川家康に仕えた武将・溝口秀勝(ひでかつ)を祖とする一族。新発田藩の初代藩主である溝口秀勝の後、歴代藩主が幕末期まで新発田を治めました。

-

幕末の動乱では、鳥羽・伏見の戦いから続く戊辰戦争などが各地で勃発。新発田藩もその渦中で様々な対応を迫られ、藩政は混乱に陥ります。

-

しかし、近代化の波を受けながらも新発田城は大きな戦火を免れ、現代までその姿を残すことになりました。

周辺大名との関わり

-

**上杉家(米沢藩)**との関係:同じ越後国(新潟県)を中心とする大名同士。上杉氏が会津に移封された後も、交通路や物資の流通ルートでつながりがあったといわれています。

-

徳川幕府とのやり取り:新発田藩の財政や政治は幕府の許可が必要な場合も多く、参勤交代や年貢の取り扱いなど、大小さまざまなドラマがあったと考えられます。

人間ドラマの見どころは、外敵との戦いだけでなく、領民の暮らしをどう支えるか、幕府にどう立ち回るかといった領主の苦労や葛藤。城を見学しながら、当時の大名たちの“知恵と決断”に思いを馳せるのも面白いでしょう。

5. 周辺スポット&楽しみ方

新発田城址公園

現在、新発田城の周辺は「新発田城址公園」として整備されており、桜の名所としても有名です。春には満開の桜とお堀、三階櫓のコラボレーションが楽しめます。

-

見学時間:季節・曜日によって異なるため、事前チェックを

-

おすすめ時期:春の桜、初夏の新緑、秋の紅葉

新発田城周辺の町歩き

-

清水園(しみずえん):藩主溝口家の別邸跡をもとにした日本庭園。城とのセットで観光する人も多いスポット。

-

旧二王子(にのうじ)道:かつての参詣道で、歴史探訪しながら自然を楽しめるコース。

-

新発田まつり:毎年8月下旬に開催される、地元住民が熱狂する伝統行事。城下町のにぎわいを体感できる。

食と文化

-

地元グルメ:「新潟といえばお米!」ということで、地元のコシヒカリやお米を使った郷土料理がおすすめ。

-

城下町らしい風情:商店街や老舗和菓子店など、城下町の情緒を感じさせる店が点在。散策するだけでも発見が多いです。

6. まとめ:歴史ロマンあふれる新発田城

新発田城は、豊かな自然と城下町が調和する地に築かれた要塞であり、そこに住まう武将や大名たちの奮闘ドラマが詰まったスポットです。

-

なぜ築かれた? → 越後平野の要所を治めるため

-

城の構造は? → 三階櫓や堀を中心に防衛+物流を両立

-

大名の物語 → 溝口氏や幕末の動乱など、藩政の葛藤

歴史を知ったうえで現地を訪れると、石垣の一つひとつや堀の水面に映る景色にも、より深いロマンを感じられるはずです。春には桜、夏の新発田まつり、秋の紅葉、冬の雪化粧と、一年を通じて魅力的な表情を見せてくれる新発田城。ぜひ一度足を運び、当時の城主や人々の暮らしに思いを馳せてみてください。

豆知識

三階櫓の鯱(しゃちほこ)は黒塗りで、名古屋城などの金の鯱と比べると落ち着いた印象。

周辺の掘割(ほりわり)にはコイなどの魚が泳ぎ、季節ごとに風情たっぷり。

歴史ファンはもちろん、地元の方や観光客にもおすすめの新発田城。ここで得た雑学やトリビアが、社会科の勉強や郷土史への理解に役立つこと間違いなしです!ぜひ時間を見つけて、新発田城の魅力を堪能してみてください。では!

この記事を書いた人

アルファゼミナール K.T