こんにちは!アルファゼミナールです。

「暗記」と聞くと、現代では単語帳やアプリを使って覚えるイメージが強いですが、実は古代からいろいろな人々が“記憶術”を研究・実践してきたという歴史があります。今回は、古代ギリシャから江戸時代の語呂合わせに至るまでの暗記法の変遷をざっくりとご紹介し、現代に応用できるヒントを探ってみましょう!

1. 古代ギリシャ・ローマの「場所法(Method of Loci)」

1-1. どういう術?

-

場所法(Method of Loci)とは、頭の中に“道順”や“建物”をイメージしながら、覚えたい情報をその場所に対応づけて記憶するテクニック。

-

例えば、家の玄関に「数字1のイメージ」、リビングに「数字2のイメージ」を置く…という具合で、歩き回るように情報を思い出す。

1-2. なぜ流行したのか?

-

演説や長い詩を暗唱するのが日常的だった古代ローマ・ギリシャで大活躍。

-

書物が高価でなかなか手に入らなかった時代、脳内に“記憶の館”を作る技法が重宝されたのです。

1-3. 今に活かせるポイント

-

数学の公式や年号なども、この“場所”に結びつけて覚えると忘れにくい。

-

例えば、家の部屋ごとに英単語集を割り当てたり、机の引き出しごとに用語を配置してイメージすると面白いですね。

2. 中世ヨーロッパの修道士たちの記憶術

2-1. 写経や読経とともに培われた暗記法

-

手書きで写経することで長い文章を覚える習慣があり、視覚+音声+書く動作の3要素をうまく組み合わせて暗記を行っていた。

-

祈りの言葉(ラテン語の聖句)など、膨大なテキストを口唱・筆写・反復で覚える。

2-2. 暗唱文化と教育

-

読み書きができる人が限られていた時代に、口伝の技術は教育の要。

-

現代の「音読して覚える」や「書いて覚える」学習法の原点ともいえる考え方が、ここに見られます。

3. 江戸時代の「読み書きそろばん」と語呂合わせ

3-1. 寺子屋での暗記術

-

寺子屋では、「往来物」と呼ばれる教科書で読み・書き・そろばんを学習。

-

百人一首や漢文素読など、唱える→書く→覚えるという反復が基本だった。

3-2. 語呂合わせの始まり?

-

江戸の人々は歴史年号や算術の公式などを語呂合わせで暗記する文化があったともいわれます。

-

例:**「いい国(1192)作ろう鎌倉幕府」**など、中学歴史でおなじみのやつがまさにその名残だと考えられています。

3-3. 現在の暗記法への影響

-

語呂合わせは日本独自の文化ともいわれがちですが、実際には世界各地で似た工夫が見られます。

-

特に日本では年号・化学式・英単語などまで語呂合わせでまとめる学習法が広まり、塾や受験勉強でも大活躍。

4. 近代以降〜現代の記憶術

4-1. エビングハウスの忘却曲線

-

19世紀後半、ドイツの心理学者エビングハウスが「人は時間経過とともに急速に記憶を忘れる」ことを実験的に示した。

-

この研究から、定期的な復習がいかに重要かが証明され、現代の暗記法のベースに。

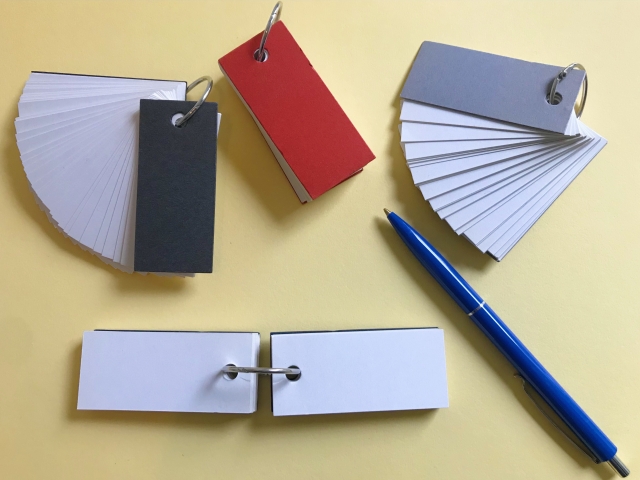

4-2. フラッシュカード・暗記アプリの普及

-

紙のフラッシュカードや、近年はスマホアプリ(例:Quizlet、Anki)などで、“繰り返しテスト”をするスタイルが定着。

-

SRS(Spaced Repetition System)と呼ばれる間隔反復学習システムも、一種の現代版記憶術といえます。

5. 現代学習への応用ヒント

-

古代の場所法(Method of Loci)

-

部屋のレイアウトを使って英単語を連想したり、建物の各フロアに歴史年号を置いたりする。

-

“ビジュアルで情報をつなげる”点が強み。

-

-

唱える×書く:寺子屋スタイル

-

声に出して読む+ノートに書く → 視覚・聴覚・運動の3方向から定着。

-

人前で暗誦するのも意外と効く(音読学習)。

-

-

語呂合わせとストーリー記憶

-

重苦しい年号や化学式もユーモアに変換して覚える。

-

ただし、元の内容を十分理解している前提で使うのがベスト。

-

-

エビングハウス×SRS復習

-

時間を空けて繰り返し確認することで忘却曲線を克服。

-

アプリや塾でのミニテストをうまく活用する。

-

まとめ

古代ギリシャの場所法(Method of Loci)から江戸時代の寺子屋式暗記、そして現代のアプリや語呂合わせまで…人類はあの手この手で「忘れない工夫」を積み上げてきたことが分かります。

-

どの時代も「繰り返し」「連想」「音読」がキーワード

-

難しい資料の丸暗記も、ストーリーに落とし込んだり、語呂合わせにしたりして負担を軽減

みなさんもぜひ、昔の人の知恵や最新のテクノロジーを取り入れ、学習を効率的かつ楽しくしてみてくださいね。アルファゼミナールでも、暗記相談やコツのレクチャーを行っていますので、気軽に声をかけてください!

昔の暗記術を現代に生かす——これも学習の醍醐味かもしれません。じっくり試して、自分に合った暗記法を見つけてみましょう!

この記事を書いた人

アルファゼミナール K.T